Zusammenfassung

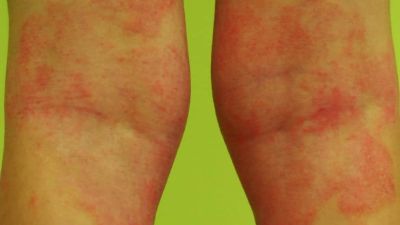

Die Neurodermitis ist eine häufig chronisch verlaufend durch Juckreiz gekennzeichnete, nicht-ansteckende Hautkrankheit. Die gebräuchlichsten medizinischen Bezeichnungen für Neurodermitis sind “atopische Dermatitis” und “atopisches Ekzem”. Die am häufigsten betroffenen Körperstellen sind Gesicht, Kopfhaut und Hände, sowie Armbeugen und Kniekehlen.

Auf einen Blick

+ Auftreten insbesondere Kinder, Erwachsene wesentlich seltener betroffen

+ Symptome trocken-schuppige, gerötete Haut, unterschiedlich (teilweise sehr) starker Juckreiz, häufig starke psychische Belastung

+ Einflussfaktoren genetisch, psychologisch, Umwelteinflüsse, oft kombiniert mit weiteren allergischen Erkrankungen

+ Ansteckungsgefahr keine

Einführung

Bei der Neurodermitis handelt es sich um eine entzündliche Hauterkrankung, welche häufig schubweise auftritt. Die Betroffenen leiden unter teilweise quälendem Juckreiz. Der medizinische Name „atopisches Ekzem“ bezieht sich auf die Zugehörigkeit zu der Familie atopischer Krankheiten. Als „atopisch“ bezeichnet man Krankheiten, die bei Kontakt mit natürlichen Umweltstoffen über die Atemwege, den Magen-Darm-Trakt oder über die Haut mit einer erhöhten Bildung des Antikörpers Immunglobulin E reagieren. Die Neurodermitis bildet gemeinsam mit dem allergischen Asthma bronchiale und der allergischen Rhinokonjunktivitis die so genannte „atopische Trias“, also einen Krankheitskomplex aus drei (Trias) häufig gemeinsam auftretenden atopischen Erkrankungen. An Neurodermitis erkrankte Personen haben somit ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung einer weiteren atopischen Erkrankung. Die am häufigsten betroffenen Körperstellen sind Gesicht, Kopfhaut und Hände sowie Armbeugen und Kniekehlen.

Schulungsprogramme

Patienten mit atopischem Ekzem haben viele Fragen, für die im Rahmen der Konsultation in der Praxis das individuelle Zeitkontingent oft nicht ausreicht. Hier bieten sich Schulungsprogramme an, die interdisziplinär (Haut- oder Kinderarzt, Psychologe und Ökotrophologe) besetzt sind. In mehreren Sitzungen werden die vielen Facetten der Erkrankung ausführlich diskutiert und viele praktische Tipps gegeben. Diese sogenannten Neurodermitis-Schulungen werden durch spezialisierte Haut- und Kinderarztpraxen bzw. Haut- und Kinderkliniken deutschlandweit angeboten.

Ursachen und Auslöser

Die Ursachen für die Neurodermitis sind bis heute nur teilweise bekannt. Man weiß, dass genetische Faktoren und Umwelteinflüsse eine wichtige Rolle spielen. Die Haut von Patienten mit atopischem Ekzem ist charakterisiert durch eine Beeinträchtigung der Barrierefunktion. Diese Störung führt dazu, dass die Haut gegenüber Umwelteinflüssen anfälliger ist. Für diese Störfunktion der Haut sind u. a. fehlende Strukturproteine (Filaggrin) verantwortlich, welche wahrscheinlich durch einen Gendefekt hervorgerufen werden.

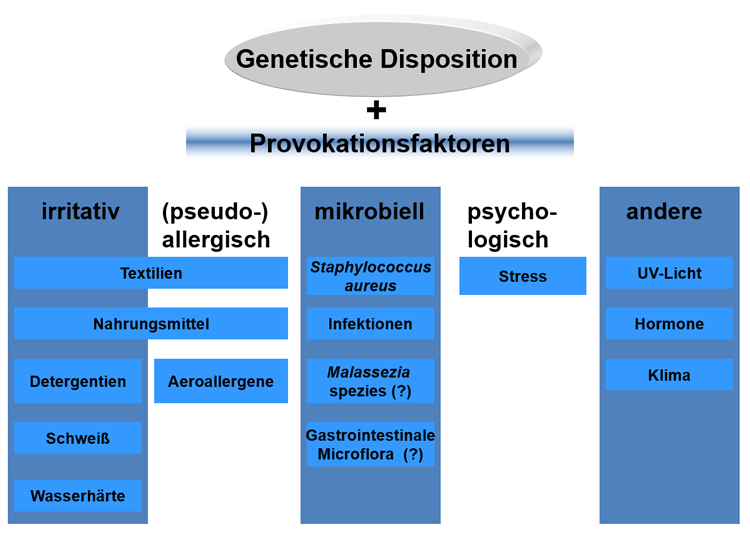

Von Seiten der Betroffenen werden häufig Nahrungsmittelallergien als wichtiger Auslöser der Neurodermitis vermutet. Jedoch sind Allergien, insbesondere Nahrungsmittelallergien, nur für einen kleinen Teil der Betroffenen ein relevanter Provokationsfaktor. Irritative Faktoren spielen als Auslöser eine erheblich größere Rolle. Zu den sogenannten irritativen Faktoren, also solchen die für das Auslösen eines Schubes verantwortlich sind, zählen das Tragen von Textilien aus Wolle oder bestimmten synthetischen Materialien wie beispielsweise Polyacrylamid, außerdem das Klima (typische Verschlechterung der Neurodermitis in der kalten Jahreszeit aufgrund von Kälte und geringer Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen), starkes Schwitzen und nicht zuletzt psychische Faktoren, insbesondere Stress (Abbildung 1)

Die atopische Dermatitis ist überwiegend, jedoch nicht ausschließlich, eine Erkrankung der ersten Lebensjahre. Epidemiologische Untersuchungen ergaben bei Kindern aktuelle Erkrankungshäufigkeiten zwischen 8% und 16% in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Im Erwachsenenalter liegen die Zahlen mit 1% bis 2% deutlich geringer. Die Lebenszeitprävalenz in Deutschland wird mit 13,2% angegeben. Eine eindeutige Bevorzugung eines Geschlechts liegt nicht vor.

Symptome und Krankheitsverlauf

An Neurodermitis erkrankte Personen zeigen typische Symptome (Abbildung 2): Die Haut ist empfindlicher als bei gesunden Menschen, was sich meist in Form trockener, geröteter Hautstellen äußert, die zur Schuppung neigen. Das Hauptleiden der Betroffenen ist jedoch der starke Juckreiz, welcher durch die empfindlichen Hautstellen begünstigt wird. Die natürliche Reaktion der Betroffenen ist das Kratzen der entsprechenden Stellen, wodurch sich die Irritation der Haut weiter verschlimmert und der Impuls des Kratzens entsprechend verstärkt wird. Aus diesem Teufelskreis auszubrechen, ist eine große Herausforderung für Neurodermitis-Patienten. Da der Juckreiz nachts häufig besonders intensiv ist, kann es zu Schlafdefiziten kommen, in deren Folge die Betroffenen unter einer starken psychischen Belastung leiden.

Abb. 2: Symptome der Neurodermitis

Obwohl die Neurodermitis in jedem Lebensalter erstmals auftreten kann, beginnt sie vorwiegend im Säuglings- und Kleinkindesalter. Sechzig Prozent der Patienten erkranken bereits im ersten Lebensjahr, 85% bis zum fünften Lebensjahr. Mehrheitlich treten die ersten Hautveränderungen um den dritten Lebensmonat auf; ein noch früherer Beginn ist jedoch möglich. Eine vollständige Abheilung der Neurodermitis wird im Säuglings- und Kleinkindesalter in circa der Hälfte aller Fälle beobachtet. Bei den übrigen Patienten besteht die Neurodermitis in unterschiedlichem Schweregrad fort, wobei bei fast einem Drittel der Kinder mit einem kontinuierlichen Verlauf gerechnet werden muss.

Etwa 90% der Erkrankungsfälle sind als leicht einzuordnen und lassen sich sehr gut behandeln. Bis heute immer noch unbefriedigend sind die Behandlungsoptionen bei schweren Verläufen. Unter Berücksichtigung der hohen Lebenszeitprävalenz und einem Anteil der schwer verlaufenden Fälle von Neurodermitis von circa 5%, kann man von 400.000 Betroffenen in Deutschland ausgehen, die mit einer schweren chronischen Neurodermitis zu kämpfen haben.

Die Symptome der Neurodermitis zeigen sich auf unterschiedliche Weise. So sind die gereizten Hautstellen von Person zu Person verschieden, ändern sich jedoch auch mit dem Alter des Patienten. Neurodermitis tritt häufig in Schüben auf. Die einzelnen Schübe dauern auch bei derselben Person unterschiedlich lange an und variieren in der Intensität. Das Ende eines Schubes tritt häufig ein, ohne dass man eine bestimmte Behandlungsmethode mit Sicherheit für den Heilungsprozess identifizieren kann. Diese Charakteristik der Neurodermitis führt dazu, dass die Patienten sich oft nicht sicher sind, welche Therapieform letztlich effektiv war. Insgesamt zeigen die vielen unterschiedlichen Behandlungsansätze, dass Forscher die Krankheit bis heute nur teilweise verstanden haben. Gerade in der Genmedizin werden intensive Bemühungen unternommen, die für die Neurodermitis verantwortlichen Gene zu isolieren.

Die typischerweise betroffenen Körperstellen variieren mit dem Alter. Im Säuglingsalter manifestiert sich die Neurodermitis häufig zuerst im Gesicht (Abbildung 3), insbesondere den Wangen, mit im Verlauf Übergreifen auf Arme und Dekolleté. Im Kleinkind- und Vorschulalter bilden sich häufig beugenbetonte Ekzemherde, die vorwiegend im Bereich der Kniekehlen, Ellenbeugen, am Hals, aber auch am Nacken, im Gesicht (insbesondere an den Lidern), an Fußrücken und Händen auftreten. Im Erwachsenenalter sind neben den großen Gelenkbeugen Gesicht und Hals bevorzugt befallen. Die Haut von Patienten mit Neurodermitis ist durch individuell unterschiedlich stark ausgeprägte Trockenheit (Sebostase) gekennzeichnet, was sich klinisch in einer verstärkten Hautschuppung zeigt. Auch kann die Neurodermitis ausschließlich lokalisiert auftreten wie z. B. im Nacken, im Genitalbereich oder den Füßen.

Abb. 3: Manifestation der Neurodermitis im Gesicht

Beim Einsetzen eines Schubs kommt es zunächst zu Entzündungen auf der Haut, die sich in Form von schuppenden Rötungen, Schwellungen der Haut, Nässen und Krustenbildung erkennbar machen. Wird während dieser akuten Entstehungsphase keine Behandlung durchgeführt, können sogenannte bakterielle Sekundärfunktionen den Krankheitsverlauf verkomplizieren. Dazu gehören Bläschen und Knötchen auf der Haut sowie nässende Verkrustungen. Während bei manchen Patienten nur ein bestimmter, relativ kleiner Körperteil von der Neurodermitis betroffen ist, kommt es bei anderen Patienten zu großflächigem Befall ganzer Körperareale.

Diagnose und Differentialdiagnosen

Zur Diagnose von Neurodermitis gibt es keinen speziellen Test. Die Diagnosestellung basiert auf dem klinischen Bild und der Befragung des Patienten – sowie bei Säuglingen und Kleinkindern der Eltern – über den Krankheitsverlauf (Anamnese).

Mehrheitlich bereitet die Diagnosestellung „Neurodermitis“ keine Probleme. Mögliche Differentialdiagnosen beinhalten das Exsikkationsekzem (Austrocknungsekzem), das allergische Kontaktekzem, Pilzinfektionen oder das seborrhoischen Ekzem bei Säuglingen. Auch einige Stoffwechsel- und Immunerkrankungen führen manchmal zu ähnlichen Symptomen. Selten kommt es bei Kindern zu einer Verwechslung mit Skabies (Krätze). In den meisten Fällen ist die Verwechslungsgefahr mit anderen Krankheiten nicht besonders hoch, dies ändert sich jedoch wenn untypische Körperstellen betroffen sind.

Tabelle: Differentialdiagnosen der Neurodermitis und Abgrenzungsmöglichkeiten

| Krankheit | Abgrenzung zur Neurodermitis |

|---|---|

| Pityriasis rosea | akuter Beginn, häufig Beginn mit einer Hautveränderung (dem sogenannten Primärmedaillon), bevor es einige Zeit später zu weiteren Hautveränderungen kommt; die entzündlichen Herde zeigen eine nach innen gerichtete, halskrausenartige Schuppung; die Hautveränderungen jucken mehrheitlich nicht; die Neurodermitis-typischen Prädilektionsstellen wie die großen Beugen sind meistens nicht befallen. |

| Seborrhoisches Ekzem im Säuglingsalter | Beginn bereits in den ersten Lebenswochen; kein Juckreiz; Befall der Windelregion, die bei der Neurodermitis zumeist ausgespart bleibt. |

| Tinea pedis | Schuppung in der Regel einseitig; positiver Pilz-Nachweis. |

| Tinea corporis | Schuppung randbetont; Pilznachweis positiv. |

| Ekzematisierte Skabies | häufiger Befall des Genitalbereichs; Juckreiz auch bei weiteren Kontaktpersonen; relativ akuter Beginn. |

Therapie und Behandlung

Zur Behandlung von Neurodermitis wird eine breite Palette unterschiedlicher Behandlungsmethoden und Medikamente eingesetzt. Da der Krankheitsverlauf bei jedem Betroffenen unterschiedlich ausgeprägt ist, wird auch bei den Behandlungsmethoden viel ausprobiert, und unterschiedliche Ansätze werden miteinander kombiniert. Das Therapiekonzept der Neurodermitis umfasst in allen Fällen die Basistherapie sowie die gezielte Behandlung der Ekzeme in Abhängigkeit der klinischen Ausprägung. Bei schweren Fällen werden diese Therapiebausteine durch weitere ergänzt. Eine angemessene Therapie der Neurodermitis beinhaltet neben der medikamentösen Behandlung auch die Aufdeckung und, sofern möglich, Vermeidung der individuellen Provokationsfaktoren.

Bei schweren Fällen der Neurodermitis ist eine gewissenhafte Therapie der Krankheit besonders wichtig. Die Basistherapie beinhaltet die Pflege der Haut mit speziellen Produkten, die die gestörte Hautbarriere mit Hautlipiden und Feuchthaltefaktoren verbessern. Eine intensive Basistherapie hat das Ziel, das Auftreten von Ekzemen zu vermeiden, hinauszuzögern und bei Auftreten von Ekzemen deren Abheilung zu beschleunigen. Für die Behandlung der entzündlichen Hautveränderungen werden bevorzugt äußerlich aufzutragende Kortison- oder Calcineurininhibitoren-Externa verwendet. Weitere Bausteine, die individuell zur Anwendung gelangen, sind der zeitlich begrenzte Einsatz juckreizlindernder Antihistaminika oder eine Behandlung mit ultraviolettem Licht. Auch Rehabilitationsmaßnahmen in Kombination mit Aufenthalten in Reizklimata (Meer, Hochgebirge) sind zu überlegen.

Mit der Einführung des ersten Biologikums zur Therapie der Neurodermitis 2018 und der nachfolgenden Entwicklung weiterer Biologika sowie der Substanzklasse der Januskinase-Inhibitoren ist es heute möglich, auch den Patienten mit einer schwer verlaufenen Neurodermitis gut zu helfen.

Basistherapie bei Neurodermitis

Die bei der Neurodermitis zugrundeliegende Störung der Hautbarriere führt zu der typischen trockenen Haut (Sebostase). Daher spielt die Hautpflege zur Verbesserung der Barrierefunktion, die durch entsprechende Messungen des natürlichen hauteigenen (transepidermalen) Wasserverlustes nachgewiesen werden kann, eine entscheidende Rolle im medikamentösen Behandlungskonzept.

Eine konsequente Basistherapie verbessert signifikant das Krankheitsbild und ebenfalls die subjektiven Beschwerden durch Juckreiz und Schlafverlust. Die Basistherapie dient der Wiederherstellung der Hautbarrierefunktion. Der transepidermale Wasserverlust ist sowohl in der veränderten Haut als auch in der klinisch unbefallenen Haut erhöht. Eine gestörte Hautbarriere erleichtert weiterhin das Eindringen von Irritantien und Allergenen in die Haut, woraus eine Irritation oder im Falle von Allergenen eine entsprechende Sensibilisierung resultieren kann. Die Basistherapie wird auch dann durchgeführt, wenn die Ekzeme bereits abgeheilt sind und erfüllt somit wichtige Präventivaufgaben. Die Häufigkeit der Anwendung orientiert sich am Zustand der Haut.

Bei der Auswahl der Pflegeprodukte sind folgende Faktoren relevant:

- Lokalisationsabhängige Faktoren: Ab dem 10. Lebensjahr werden für die Basispflege im Gesicht im Vergleich zum restlichen Körper Produkte mit einem geringeren Lipidgehalt verwendet. Grund hierfür ist die mit der Pubertät einsetzende Talgdrüsenaktivität, die die Gesichtshaut stärker fetten lässt.

- Jahrezeitenabhängige Faktoren: Die Belastung der Hautbarriere ist in der kalten Jahreszeit deutlich stärker, weshalb in der Regel Produkte mit höherer Lipidkonzentration verwendet werden.

- Allergische Faktoren: Vermeidung von Inhaltsstoffen, gegenüber denen eine Allergie bereits besteht oder die ein hohes allergenes Potenzial besitzen.

Glycerin und Harnstoff sind hervorragende natürliche Feuchthaltefaktoren, die die Hautfeuchtigkeit bei der Neurodermitis positiv beeinflussen. Hinsichtlich ihrer feuchtigkeitsspendenden Wirksamkeit sind sie identisch. Da Harnstoff beim Kontakt mit ekzematöser Haut brennen kann, sind im Säuglings- und Kleinkindesalter ausschließlich Pflegeprodukte auf der Grundlage von Glycerin zu empfehlen und zwar solange, bis eine klare Artikulation des Kindes hinsichtlich der subjektiven Verträglichkeit möglich ist.

Anbieter von Basistherapeutika haben die oben aufgeführten medizinischen Anforderungen in ihrer Produktauswahl entsprechend umgesetzt. Beispielhaft gezeigt wird dies nachfolgend beim Produkt Neuroderm®. Alle Mitglieder der Produktfamilie sind Harnstoff-frei und verfügen über einen Glyceringehalt von 20% (s. Tabelle). Der Unterschied der Produkte liegt im Lipidgehalt und berücksichtigt somit die jeweilig vorliegenden Anforderungen des Hautorgans. Die sehr reichhaltige Neuroderm® Pflegecreme Lipo enthält zusätzlich noch 5% Mandelöl.

Tabelle: Basistherapie der Neurodermitis – Neuroderm®-Basistherapiekonzept

| Produkt | Glyceringehalt (%) | Lipidgehalt (%) |

|---|---|---|

| Neuroderm® Pflegecreme | 20 | 30 |

| Neuroderm® Pflegelotio | 20 | 25 |

| Neuroderm® Pflegecreme Lipo | 20 | 50 |

Tabelle: Weitere geeignete Basistherapeutika

| Basistherapeutika mit Vaselin/Parafflin | Basistherapeutika ohne Vaselin/Parafflin |

|---|---|

| Basiscreme DAC | Sana Vita Neutrale Pflegelotion* |

| Dexeryl® Creme | Physiotop Basiscreme |

| Cetaphil® Creme | |

| Lipikar® Baume AP Balsam |

| Präparate f. spezielle Lokalisationen |

|---|

| Kopf: benevi® Kopflotion* |

| Gesicht: benevi® neutral Gesichtscreme* |

Es gab in der Vergangenheit mehrere wissenschaftliche Studien zur Basistherapie von Neurodermitis. Daraus lassen sich einige gesicherte Erkenntnisse für die Anwendung der Basistherapie ziehen: Es empfiehlt sich ein zweimaliges Auftragen der Pflege pro Tag, idealerweise innerhalb von 30 Minuten nach dem Baden, um den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu optimieren. Außerdem indizieren einige Studien, dass durch eine konsequente Basispflege die Häufigkeit von äußerlich einzusetzendem Kortison oder Calcineurin-Inhibitoren reduziert wird.

Topische antientzündliche Behandlung

Topische Kortikoide

Eine Abheilung der Ekzeme ist in der Regel auch unter einer konsequenten Basistherapie nicht möglich, sodass zusätzlich immer wieder antientzündlich wirksame Substanzen zum Einsatz gelangen, die im Rahmen ihrer entzündungshemmenden Wirkung auch gleichzeitig den Juckreiz mindern. Therapie der Wahl sind hierbei die topischen Steroide und insbesondere die Substanzen, bei denen bei Anwendung an Körperstamm und Extremitäten das Atrophie-Risiko – also das Risiko, die Haut bei längerer Anwendung durch eine Verdünnung irreversibel zu schädigen – minimal ist.

Tabelle: Topische Steroide mit einem verbesserten Nutzen-Nebenwirkungsrisiko

| Substanz | Präparat |

|---|---|

| Hydrokortison Butepeprat | Neuroderm® akut 0,1 Creme |

| Hydrocortison-17-butyrat | Alfason® Creme/CreSa; Laticort® Creme |

| Methylprednisolon | Advantan® Creme |

| Momethasonfuroat | Ecural® Fettcreme; Monovo® Creme |

| Prednicarbat | Dermatop® Creme; Prednitop® Creme |

Topische Calcineurin-Inhibitoren

Seit 2002 stehen mit Pimecrolimus (Elidel® Creme; zugelassen ab dem 3. Lebensmonat) und Tacrolimus (Protopic® Salbe; es stehen 2 Konzentrationen zur Verfügung: 0,03% für Kinder bis zum 12. und 0,1% ab dem 12. Lebensjahr) zwei weitere immunhemmende topische Wirkstoffe zur Verfügung. Im Unterschied zu den Kortisonpräparaten können die beiden Wirkstoffe die Haut nicht verdünnen, verfügen somit über keine atrophogene Wirkung. Deshalb werden beide Substanzen auch bevorzugt im Bereich „kortison-kritischer“ Areale eingesetzt, beispielsweise zur Behandlung der Hautveränderungen im Gesicht und im Genitalbereich. In der täglichen Praxis ist bei schwer Erkrankten für eine befriedigende Ekzemstabilisierung häufig auch der gleichzeitige oder alternierende Einsatz der topischen Kortikoide und der Calcineurin-Inhibitoren notwendig.

Leider fehlen weitere Wirkstoffe, deren antientzündliche Wirkung mit denen von Steroiden und Calcineurin-Inhibitoren vergleichbar ist. Dies gilt für Gerbstoff-, Phytopharmaka- oder für Schieferöl-haltige Externa. Der Vertrieb Bufexamac-haltiger Präparate ist in Deutschland seit Mai 2010 nicht mehr erlaubt.

Feuchte Umschläge zur Behandlung nässender Ekzeme

Bei akuten Verschlechterungen der Ekzeme kann mittels feuchter Verbände eine rasche Hautberuhigung und Ekzemstabilisierung erreicht werden (Abbildung 4). In Abhängigkeit des zu behandelnden Hautareals wird der Verband entsprechend zugeschnitten. Für jedes Areal wie Arm oder Bein werden zwei Verbände benötigt.

Abb. 4: Anlegen eines fett-feuchten Verbands

Das zu behandelnde Hautareal wird mit einer fettreichen Grundlage (kortisonhaltig, z. B. Alfason® CreSa oder Ecural® Fettcreme oder kortisonfrei, z. B. Neuroderm® Basiscreme oder Neuroderm® Pflegecreme Lipo) eingestrichen. Anschließend kommt die erste Lage des Schlauchverbandes feucht auf das zu behandelnde Areal. Darüber kommt die zweite trockene Lage darüber. Tubifast® Schlauchverbände sind für die fett-feuchten Verbände hervorragend geeignet. Sie können circa für 15 Anwendungen benutzt werden, die Kosten werden auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Der Verband führt über den kühlenden Effekt sofort zu einer deutlichen Erleichterung der Beschwerden. Nach vier bis fünf Stunden kann der Vorgang wiederholt werden. Nach zwei bis drei Tagen hat sich die Haut im Behandlungsareal wieder beruhigt und die normale Behandlung kann wieder aufgenommen werden.

Beeinflussung des Juckreizes durch orale Antihistaminika

Juckreiz ist ein wichtiges klinisches Symptom der Neurodermitis, das für viele Patienten eine extreme Belastung darstellt. Zur Behandlung reichen die modernen nicht-sedierenden Antihistaminika (Cetirizin, Loratadin, Desloratadin, Mizolastin, Fexofenadin) nicht aus. Zeitlich begrenzt, z. B. für drei bis fünf Tage, können unterstützend sedierende Antihistaminika (Dimetiden (Fenistil®), Clemastin (Tavegil®), Doxylamin (Mereprine®), Hydroxyzin (Atarax®)) eingenommen werden.

Therapie mit ultravioletten Strahlen

Die Bedeutung der Phototherapieverfahren unter Verwendung von UV-Licht (UVB311nm, UVA, UVA-UVB, UVA1) hat bei der Therapie der Neurodermitis in den letzten Jahren aufgrund der Entwicklung neuer Systemtherapien an Bedeutung abgenommen. Diese Verfahren sind lediglich in der Lage, eine zeitlich begrenzte Stabilisierung zu erzielen.

Behandlung schwerer Verläufe

Während lange Zeit nur eine Behandlung des leichten und mittelschweren atopischen Ekzems gut möglich war, ist es heute möglich, auch Betroffenen mit einem schweren atopischen Ekzem effizient zu helfen.

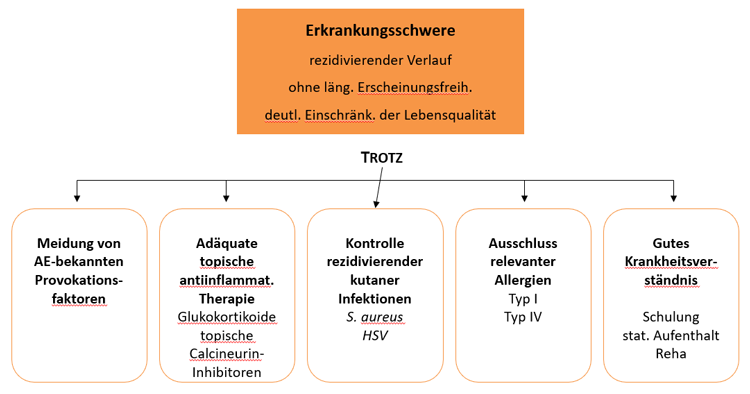

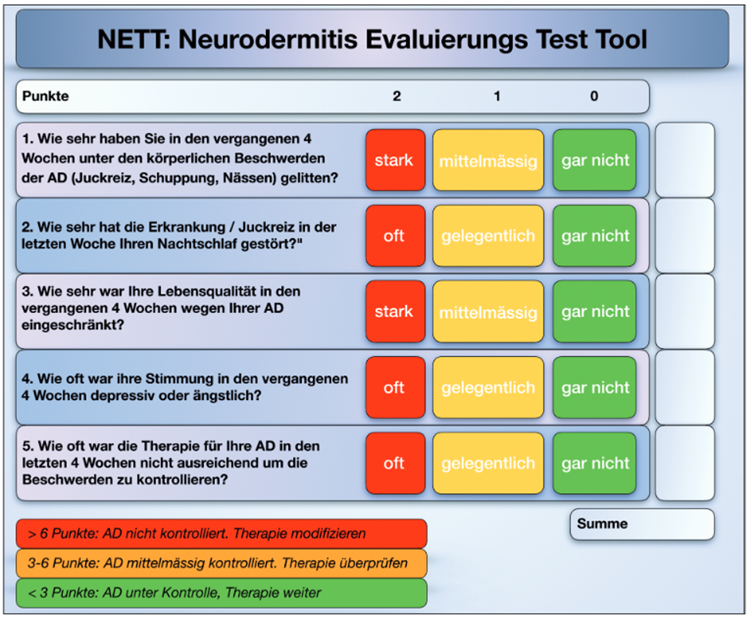

Die Schwere einer Neurodermitis zeigt sich durch ein Bestehen der Ekzeme trotz optimaler Diagnostik und optimaler Basis- und antientzündlicher Therapie sowie einer starken Beeinträchtigung der Lebensqualität (Abbildung 5). Einen sehr einfachen Vorschlag, der subjektive und klinische Parameter kombiniert, ist das Neurodermitis Test Tool (Abbildung 6). Die zur Behandlung dieser Fälle verwendeten Wirkstoffe gehören in zwei Gruppen: Biologika und JAK-Inhibitoren.

Intervall- oder Langzeitbehandlung mit Biologika:

Dupilumab ist ein humaner monoklonaler Antikörper, der gegen Interleukin (IL) 4 gerichtet ist und subkutan injiziert wird. Er ist seit Ende 2017 für die Behandlung Erwachsener und inzwischen auch für die Behandlung von Kindern (ab dem 6. Lebensmonat!) mit Neurodermitis zugelassen. Durch seine Bindung an die Alpha-Untereinheit des Interleukin-4-Rezeptors ist Dupilumab in der Lage, die Signalübertragung von zwei Zytokinen, IL-4 und IL-13, zu blockieren, die in der Pathogenese der Typ-2-Helfer-Zell-vermittelten Immunreaktionen wichtig sind.

Nachdem Studien bereits die Wirksamkeit von Dupilumab bei Patienten mit Asthma und erhöhten Eosinophilen-Zahlen (eosinophile Granulozyten sind die besonderen weißen Blutkörperchen, die im Rahmen von Allergien unnatürlich erhöht sind) zeigen konnten, wurde seine klinische Wirksamkeit auch bei der atopischen Dermatitis eindrucksvoll bestätigt. Das Applikationsintervall beträgt alle 2 Wochen. Hierunter ist eine hochsignifikante Reduktion des Juckreizes und des Verbrauchs topischer antientzündlich wirksamer Medikamente zu erwarten. Die Verträglichkeit ist exzellent, regelmäßige Laboruntersuchungen sind nicht notwendig.

Tralokinumab ist ebenfalls ein humaner monoklonaler Antikörper, der IL-13 neutralisiert. Er wurde im Sommer 2021 von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA für die Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis zugelassen. Die empfohlene Dosierung der subkutan injizierten Substanz beträgt für Jugendliche ab 12 Jahren sowie Erwachsene 300 mg alle zwei Wochen. Als 3. Biologikum wird im Dezember 2023 Lebrikizumab zur Verfügung stehen, ein monoklonaler Antikörper, der mit hoher Affinität selektiv Interleukin 13 (IL-13) bindet und auf diesem Weg die Bildung des Heterodimerkomplexes IL-13Rα1/IL-4Rα und damit die anschließende Signalübertragung verhindert.

Die Verträglichkeit aller drei Biologika ist sehr gut. Die häufigsten Nebenwirkungen sind entzündliche Hautreaktionen an den Einstichstellen und Augenprobleme wie eine (allergische) Bindehaut-( Konjunktivitis)- oder Lidrand-(Blepharitis)-Entzündung sowie ein trockenes Auge. Alle drei Biologika können mit topischen Kortikoiden, topischen Calcineurin-Inhibitoren und einer UV-Licht-Therapie kombiniert werden.

Beim Einsatz der Biologika ist eine deutliche Verbesserung der Neurodermitis realistisch, jedoch in der Regel keine vollständige Erscheinungsfreiheit zu erzielen. Betroffene mit einer seit Jahren bestehenden atopischen Dermatitis müssen davon ausgehen, dass die Behandlung über Jahre, evtl. lebenslang, durchzuführen ist.

Intervall- oder Langzeitbehandlung mit JAK-Inhibitoren:

Januskinasen (JAK) sind Teil von zellulären Signalwegen, die unter anderem Entzündungsantworten regulieren. Sie arbeiten mit einer bestimmten Familie von Transkriptionsfaktoren zusammen, den Signal Transducer and Activator of Transcription (STAT), weshalb die Signalwege auch als JAK-STAT-Wege bezeichnet werden. Für die systemische Behandlung von Neurodermitis zugelassen sind derzeit die drei JAK-Inhibitoren Abrocitinib, Baricitinib und Upadacitinib. Alle drei sind schnell wirksame Medikamente.

Der JAK-Inhibitor Abrocitinib ist seit Dezember 2021 für die systemische Therapie bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis zugelassen. Es handelt sich um einen selektiven Hemmstoff der Januskinase JAK1. Der Wirkstoff wird in Tablettenform verabreicht mit einer täglichen Dosis von 100 oder 200 mg. In der COMPARE-Studie zeigte Abrocitinib in einer Dosis von 200 mg im Vergleich zu Dupilumab bei Patienten mit schwerer Erkrankung eine höhere Ansprechrate. Abrocitinib kann als Monotherapie oder in Kombination mit topischen antientzündlichen Wirkstoffen eingesetzt werden. Kombinationen mit anderen systemischen Therapien wurden noch nicht untersucht.

Baricitinib hemmt selektiv JAK1 und JAK2. Der Wirkstoff ist für die systemische Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis zugelassen. Weitere Indikationen sind rheumatoide Arthritis und Alopecia areata, so dass Baricitinib besonders geeignet für die Behandlung von Patienten ist, die neben Neurodermitis auch unter einer der genannten Krankheiten leiden. Die orale Tagesdosis liegt bei 2 oder 4 mg. Aktuelle Studien untersuchen den Einsatz bei Kindern. Eine Kombination mit anderen systemischen Therapien wurde noch nicht getestet, aber eine Kombination mit Methotrexat hat sich bei der Behandlung der rheumatoiden Arthritis bewährt.

Upadacitinib ist wie Abrocitinib ein selektiver JAK1-Inhibitor, der bei Jugendlichen ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis zum Einsatz kommen kann. In Studien ist die Behandlung mit 30 mg Upadacitinib einer Behandlung mit Dupilumab signifikant überlegen. Insbesondere zeigt er eine schnellere und stärkere Juckreizlinderung. Der JAK1-Inhibitor ist ebenfalls zur Therapie von rheumatoider Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Colitis ulcerosa und ankylosierender Spondylitis zugelassen. Wie bei Baricitinib sind Kombinationen mit anderen systemischen Therapien noch nicht untersucht, eine Kombination mit Methotrexat ist aber möglich.

Allerdings ist das Nebenwirkungsspektrum bei der Einnahme von JAK-Inhibitoren deutlich höher als das der Biologika. So wurde im Zusammenhang mit der Einnahme dieser Medikamentengruppe über schwere kardiovaskuläre Probleme und Infektionen sowie über das Auftreten von Tumoren und venösen Thromboembolien berichtet.

Folgende Empfehlungen wurden von der Europäischen Arzneimittelbehörde für die Verordnung eines oralen JAK-Inhibitors ausgesprochen: Verordnung nur bei fehlender Behandlungsalternative für Patienten im Alter von mindestens 65 Jahren sowie Patienten mit erhöhtem Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und erhöhtem Risiko für Krebserkrankungen sowie Raucher oder Patienten mit langem Tabakkonsum in der Krankengeschichte. Erhöhte Vorsicht besteht auch für Patienten mit einem erhöhten Risiko für Blutgerinnsel in tiefen Venen oder der Lunge. Zudem sollte die Dosis bei Risikopatienten (z. B. Krebs oder venöse Thromboembolien) wenn möglich reduziert werden. Regelmäßige Untersuchungen auf Hautkrebs, besonders bei Patienten mit einem erhöhten Risiko für Hautkrebs, sind anzuraten.

Im Gegensatz zu den Biologika ist bei den Januskinase-Inhibitoren auch eine äußerliche Anwendung möglich. In den kommenden Jahren werden mehrere topische Medikamente mit JAK-Inhibitoren zugelassen werden, die deutliche Vorteile hinsichtlich des Nebenwirkungsspektrums im Vergleich zur oralen Gabe aufweisen. Mit einer Zulassung für die äußerliche Anwendung der JAK-Inhibitoren Tofacitinib, Delgocitinib und Ruxolitinib ist in den kommenden ein bis zwei Jahren zu rechnen.

Komplikationen des atopischen Ekzems

Zwei Komplikationen sind beim atopischen Ekzem von klinischer Bedeutung (Abbildung 7): Dies sind zum einen das impetiginisierte atopische Ekzem, das durch Staphylococcus aureus verursacht wird, sowie zum anderen das Eczema herpeticatum, das durch das Herpes simplex–Virus hervorgerufen wird.

Abb. 7: Komplikationen des atopischen Ekzems

Das impetiginisierte atopische Ekzem zeigt sich klinisch durch das Auftreten von Pusteln auf bestehenden Ekzemen, wobei die am häufigsten betroffenen Stellen das Gesicht und die Extremitäten sind. Bevorzugt erkranken Patienten mit einer schlecht eingestellten Neurodermitis. Therapeutisch führt eine orale Antibiotikatherapie mit Penicillinase-festen Penicillinen oder Cephalosporinen der 1. Generation zur raschen Symptombesserung. Entscheidend zur Verhinderung eines Rezidivs ist eine konsequente, Stadien-adaptierte Neurodermitis-Therapie.

Beim Eczema herpeticatum imponieren klinisch sichtbare, kleine Bläschen oder Erosionen auf erythematöser oder ekzematöser Haut. Bevorzugt befallen werden Gesicht, Nacken, Hals und Brustbereich. Die Patienten weisen mehrheitlich ein eingeschränktes Allgemeinbefinden mit Fieber und Lymphknotenschwellungen auf. Nicht immer ist die Erkrankung nur auf die Haut beschränkt: Keratokonjunktivitis, Virämie und multiples Organversagen mit Entzündungen des Gehirns und der Hirnhäute (Meningitis und Enzephalitis) sind beschrieben. Das Eczema herpeticatum verlangt außer bei lokalisiertem Auftreten eine sofortige Krankenhauseinweisung! Therapie der Wahl ist die sofortige intravenöse Verabreichung von Aciclovir in einer Dosierung von drei Mal täglich 5-10 mg/kg Körpergewicht (Kinder unter 12 Jahre 750 mg/m2 Körperoberfläche) über einen Zeitraum von fünf bis sieben Tagen. Als orale Alternative ist die Gabe von Famciclovir mit drei Mal täglicher Gabe von 250 mg über fünf bis zehn Tage möglich. Eine antientzündliche Ekzemtherapie ist nach Einleitung der antiviralen Therapie sinnvoll. Wie auch beim nässenden Ekzem ist zur Verhinderung eines Rezidivs eine konsequente, Stadien-adaptierte Neurodermitis-Therapie wichtig.

Prävention und Vorbeugung

Zur Vorbeugung gegen das Auftreten der Krankheit bei ihren Kindern (=Primärprävention) sollten Mütter in der Schwangerschaft und während des Stillens auf aktives und passives Rauchen verzichten. Einen schützenden Effekt hat auch das ausschließliche Stillen in den ersten vier Monaten.

Die Bedeutung des regelmäßigen Einsatzes von Emollientien zum Schutz der Hautbarriere für die Primärprävention der Neurodermitis ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Eine 2023 veröffentlichte klinische Studie einer irisch-niederländischen Arbeitsgruppe unter Federführung von Carol Chaoimh konnte einen Präventiveffekt durch frühzeitigen Einsatz von Emollienten auf die AD bei Neugeborenen nachweisen. Eingeschlossen wurden innerhalb der ersten 4 Tage nach Geburt über 300 Neugeborene, die auf eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe aufgeteilt wurden. In der Interventionsgruppe wurde in den nachfolgenden 8 Wochen ein ausgewähltes, Ceramide-enthaltenes Hautpflegepräparat zweimal täglich am gesamten Körper aufgetragen. In der Kontrollgruppe wurden die Säuglinge mit dem identischen Pflegepräparat der Interventionsgruppe eingecremt, wobei die Eltern die Anwendungshäufigkeit selbst bestimmen konnten. Die Auswertung nach 12 Monaten ergab, dass in der Gruppe, die das Pflegepräparat nach Protokoll morgens und abends regelmäßig auftrug, die Auftretenshäufigkeit der Neurodermitis im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant geringer war.

Wichtige Provokationsfaktoren der Neurodermitis:

Man spricht bei Faktoren, die einen Schub der Neurodermitis auslösen oder negativ beeinflussen, von Provokationsfaktoren. Diese lassen sich in unterschiedliche Kategorien unterteilen (Abbildung 1). Am relevantesten sind hierbei die irritativen Provokationsfaktoren. Hierbei kommt der Kleidung eine wichtige Bedeutung zu. Besonders wichtig ist es Stoffe zu vermeiden, auf die die Haut der Betroffenen unverträglich reagiert. Dazu gehören beispielsweise Wolle und einige synthetische Materialien. Gerade grobfaserige Kleidung kann starke Irritationen der Haut auslösen. Außerdem ist es wichtig, die Kleidung an das entsprechende Wetter anzupassen und dabei vor allem zu warme Textilien zu vermeiden, da eine verstärkte Schweißabgabe die Neurodermitis verschlimmern kann. Individuelle Faktoren wie allergische Reaktionen sind weitaus weniger ausschlaggebend als von vielen angenommen wird. Es ist wichtig, sich über die verschiedenen Provokationsfaktoren bewusst zu sein und diese so gut wie möglich zu vermeiden.

Tabelle: Provokationsfaktoren der Neurodermitis

| Irritativ | Psychisch | Mikrobiell | (Pseudo)Allergisch | UV-Licht | Andere |

|---|---|---|---|---|---|

| Waschgewohnheiten | negativer Stress | Staphylococcus aureus | Aeroallergene (Hausstaubmilben, Baum- und Gräserpollen) | photosensitiv | klimatisch |

| Wasserhärte | positive Erregung | Malassezia-Spezies | Nahrungsmittel | hormonell | |

| Kleidung | Zusatzstoffe in Lebensmitteln | Infekte | |||

| Nahrungsmittel | |||||

| Schweiß |

Therapieempfehlungen der derma.plus Experten

Beim täglichen Umgang in der Praxis mit Betroffenen sind für mich die folgenden Punkte für einen optimalen Therapieerfolg entscheidend:

Wenn Ekzeme vorhanden sind, ist eine konsequente Basistherapie wichtig, wobei bei der Empfehlung unbedingt darauf zu achten ist, dass sie vom Patienten auch als angenehm empfunden werden.

Meine aktuellen Empfehlungen zur Basispflege, therapiebegleitend oder präventiv sind:

| Trockene Kopfhaut: | benevi neutral® Kopfhaut-Lotion über Nacht | |

| Trockene Lider: | benevi neutral® Augenlidcreme | |

| Trockene Gesichtshaut: | Allergika Gesichtscreme, benevi neutral® Gesichts Creme | |

| Lippen: | Neuroderm Repair Creme | |

| Stamm/Extremitäten: | Alfason Basis CreSa, Dexeryl Creme, Lipikar AP+Balsam | |

| Füße/Hände: | benevi neutral iso-intensiv Creme, Neuroderm Repair Creme | |

Eine konsequente Ekzemtherapie muss erfolgen. Diese kann heute am Körper ohne Nebenwirkungen mit den Kortikosteroiden der 4. Generation erfolgen. Hiervon muss der Patient jedoch überzeugt sein, um diese Produkte auch solange einzusetzen, wie es für die vollständige Abheilung benötigt wird.

Möchten Sie weitere Informationen zur Behandlung der Neurodermitis mit Feuchtigkeitscreme? Dann lesen Sie unseren Artikel zur präbiotischen Feuchtigkeitscreme bei Neurodermitis.

Quellen und weiterführende Literatur

Chaoimh CN, Lad D, Nico C et al.: Early initiation of short-term emollient use for the prevention of atopic dermatitis in high-risk infants – the STOP-AD randomised controlled trial. Allergy 2023;78:984-994

Klein B, Treudler R, Simon JC: JAK-inhibitors in dermatology – small molecules, big impact? Overview of the mechanism of action, previous study results and potential adverse effects. J Dtsch Dermatol Ges 2022;20:19-24

Nakashima C, Yanagihara S, Otsuka A: Innovation in the treatment of atopic dermatitis: Emerging topical and oral Janus kinase inhibitors. Allergol Int 2022; 71:40-46

Ramírez-Marín HA, Silverberg JI.: Differences between pediatric and adult atopic dermatitis. Pediatr Dermatol 2022: 39:345-353

Ratchataswan T, Banzon TM, Thyssen JP et al:. Biologics for Treatment of Atopic Dermatitis: Current Status and Future Prospect. J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:1053-1065

Ständer S: Atopic Dermatitis. N Engl J Med. 2021 Mar 25;384:1136-1143.

Leitlinie:

Neurodermitis S2k-Leitlinie. Abrufbar unter www.awmf.org in einer Kurz- und Langfassung